Temps de lecture : 14 minutes.

Ce rapport hebdomadaire est destiné aux 203 pionniers.

Salut à tous,

Depuis quelques semaines, nous disséquons minutieusement chaque composant de notre groupe motopropulseur avec

.Ça nous demande énormément de temps, mais c’est une nécessité.

Une nécessité qui est la conséquence directe d’un choix que nous avons validé tous ensemble dès le début de notre aventure : celui de se passer du génie miraculeux des bureaux d’études chinois spécialisés dans la mobilité électrique, et de concevoir nous-mêmes la totalité de notre groupe motopropulseur.

Nous avons entériné ce choix par éthique, et l’aventure récente que nous avons vécue avec SIA Ecosys a affermi cette décision catégorique.

Ça, c’est la partie glorieuse de notre récit.

Mais dans l’ombre de ce récit glorieux, il y a une réalité à laquelle nous devons faire face : c’est que cette éthique a un prix. Un prix que les bureaux d’études chinois décrivent comme la disparition totale de notre tranquillité d’âme.

C’est mécanique : quand on achète un groupe motopropulseur déjà tout prêt, on reçoit une boite noire dont on ne comprend rien mais qui a le mérite de fonctionner.

Tous ses composants ont été conçus ou choisis pour leur capacité à s’assembler correctement.

En termes plus érudits, il ont prouvé leur interopérabilité : ils savent opérer ensemble.

En valorisant plus notre éthique que notre tranquillité d’esprit, nous avons pris le parti de choisir séparément chaque composant de notre groupe motopropulseur.

À la place d’une boite noire, nous avons donc choisi une boite transparente.

Certes, ça nous donne le pouvoir de maîtriser chaque composant de notre groupe motopropulseur. Mais ça implique aussi que nous devons concevoir par nous-mêmes chaque interface entre chaque composant.

Et ça, ça nécessite de comprendre toutes les subtilités du fonctionnement d’un groupe motopropulseur électrique. Notamment l’une de ces subtilités, que nous avons découverte lorsque nous avons tracé la première courbe de décharge de notre batterie (que je vous présente aujourd’hui).

Une subtilité qui nous échappait jusqu’à présent, et qui pourtant est capitale.

Car sans la compréhension fine de cette subtilité, l’écran de bord de notre prototype aurait toujours affiché un état de charge chaotique. Ce qui, vous en conviendrez, aurait été un caillou très inconfortable dans notre chaussure.

Mais non contente de nous aider à estimer l’état de charge de notre batterie, cette subtilité pourrait permettre de débloquer un autre sujet.

Un sujet à l’importance sans doute plus capitale encore que celle de l’état de charge.

La première courbe de décharge de notre batterie

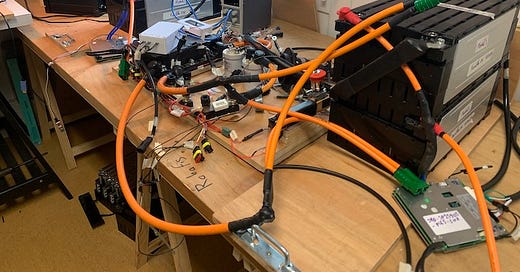

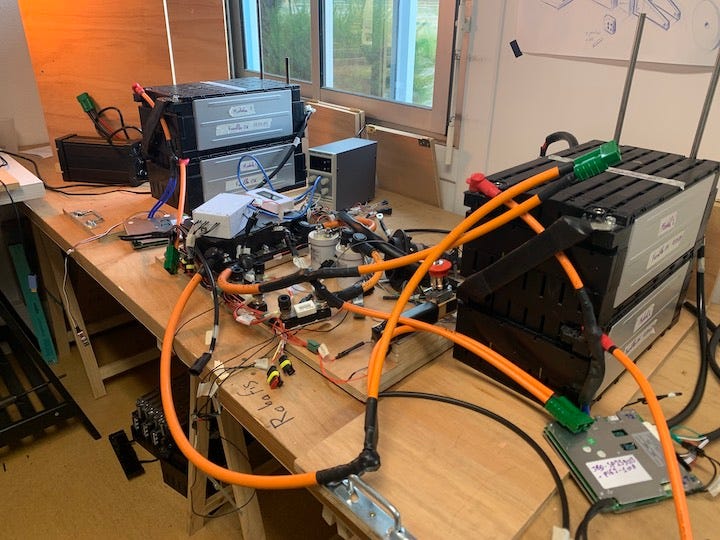

Lorsque nous avons déchargé pour la première fois notre batterie sur notre banc de décharge, nous avons imposé à ce dernier de tirer une intensité d’exactement 20A pendant un tout petit peu moins de 10 minutes.

Docile, notre banc de venu d’Asie s’est exécuté.

Et fidèle à nos attentes, il a tracé l’évolution de la tension qui se trouvait aux bornes de notre batterie. Il l’a fait pendant la décharge, et pendant les quelques minutes de repos qui ont suivi la décharge.

Mais contrairement à nos attentes, la courbe que nous avons vu apparaître a suivi un profil parfaitement erratique.

Je vous laisse en juger par vous-mêmes :

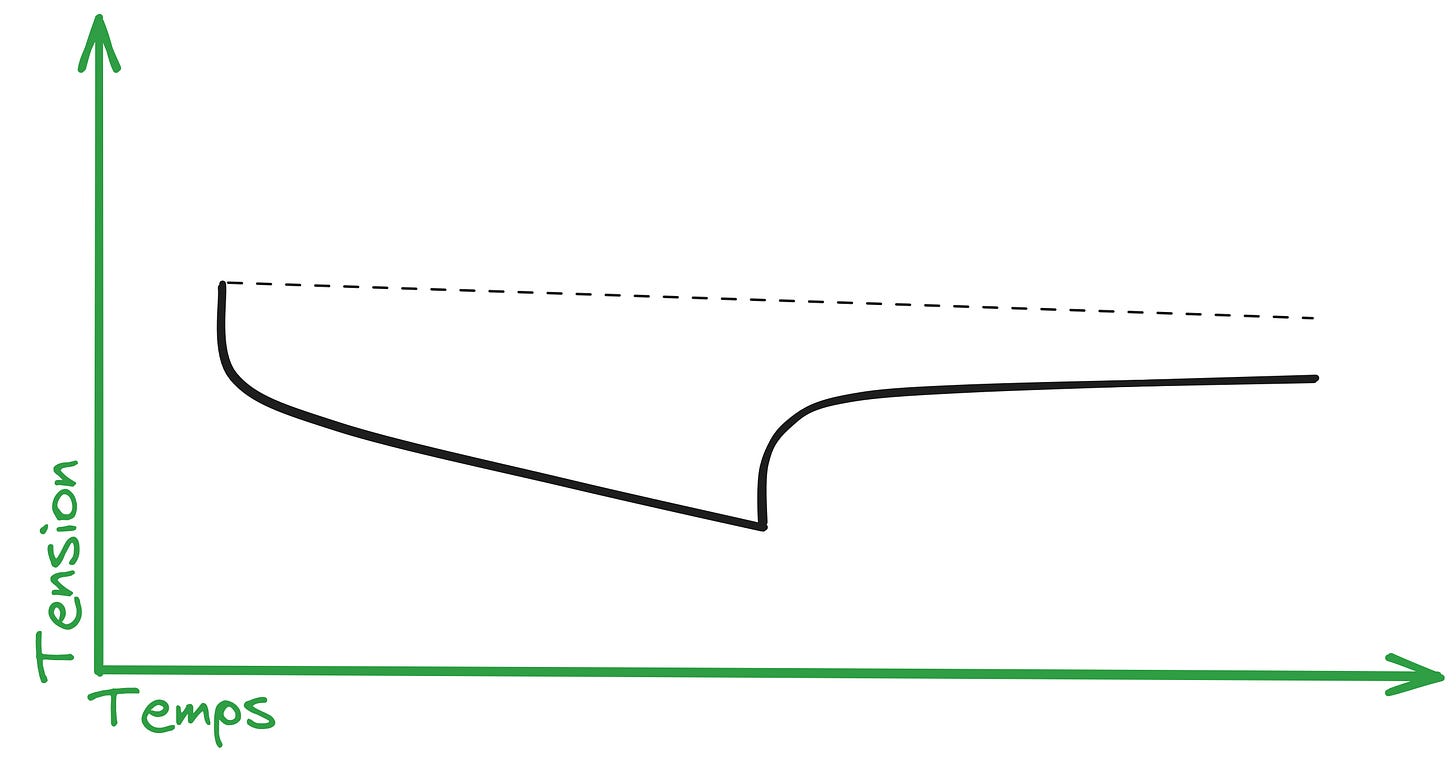

Nos attentes étaient simples : nous attendions une décroissance relativement linéaire de la tension aux bornes de notre batterie pendant la décharge, suivie d’un plateau relativement stable pendant son repos.

À la place, notre banc de décharge nous a gratifiés d’une courbe que je qualifierais de courbe en couteau de cuisine.

Ce n’est pas que cette forme me soit désagréable, mais quand même. Ce n’est pas exactement ce que j’espérais voir sur notre banc de décharge.

Mais voilà, constater l’écart entre nos espérances et la réalité du terrain est le lot de toute aventure un tant soit peu scientifique. Et pour cause, la science pourrait justement être décrite comme l’écart qui sépare la réalité de nos espérances.

Alors avec Clément, nous avons mis de côté notre frustration et nous avons tenté de comprendre ce qui séparait nos attentes de la réalité.

La première étape a consisté en un inventaire des potentiels éléments perturbateurs de cette courbe en couteau de cuisine.

Nous en avons dénombré 4 :

Dès le début de la décharge, la tension s’écroule immédiatement de quelques dixièmes de volt, ce qui est extrêmement surprenant.

Dès que la décharge s’est terminée, la tension saute subitement d’une hauteur étonnamment comparable à la hauteur de la chute de tension préalablement décrite.

Après ce saut de biche, la tension aux bornes de notre batterie continue de monter (alors qu’elle n’est branchée à absolument rien) en suivant une courbe remarquablement ronde.

Et enfin, après presque 10 minutes de repos, la tension continue de monter petit à petit, avec une allure de fourmi.

Voilà qui est bien exotique.

La deuxième étape a donc été de comprendre par nous-mêmes ce qui pouvait expliquer un tel comportement exotique.

Nous avons pensé à des pistes telles que la polarisation/dépolarisation que j’avais déjà vue dans les supercondensateurs, sans arriver à s’assurer pleinement de la validité de cette explication.

Ce qui nous a amenés à la troisième étape, que j’ai appris à aimer.

Une recherche bibliographique fructueuse

Cette étape me remplit toujours d’un ravissement sans borne.

Car elle montre que, dans nos temps bénis de la dématérialisation intégrale, le savoir scientifique des plus grands cerveaux de notre planète est à portée de clics. Il suffit de pianoter comme nous savons si bien le faire sur l’un des moteurs de recherche de Google pour trouver absolument tout ce dont nous avons besoin.

(Sans oublier que, si on sait s’y prendre correctement, il est possible d’outrepasser les fameux “paywalls” outrageusement chers instaurés par les revues scientifiques.)

Si bien que bon gré mal gré, le fantasme de la science ouverte dont les scientifiques ont toujours rêvé est devenu une réalité — permettant à tout un chacun de piocher dans le réservoir immense des connaissances scientifiques publiées jusqu’à présent.

Cette fois encore, ça n’a pas manqué.

J’ai tapé les bons mots clés dans les barres de recherche, et l’origine du phénomène de la courbe de décharge en couteau de cuisine s’est éclaircie avec une rapidité déconcertante.

Car sans surprise, c’est un phénomène qui a déjà largement été étudié.

Si bien qu’il porte un nom : la relaxation.

La crosse du couteau de cuisine, qui fait cette bosse à laquelle nous ne nous attendions pas, est donc communément décrite comme étant une courbe de relaxation de la batterie.

Et à nouveau sans surprise, les raisons de cette forme de courbe inattendue ont été étudiées. Elles sont en réalité des variations d’un mécanisme qui m’était familier (et auquel j’avais pensé en premier lieu en voyant cette courbe) : la polarisation.

La polarisation, c’est un mécanisme délicat que j’avais étudié au moment de mes recherches sur les supercondensateurs.

Son principe, bien que non évident au premier abord, est presque simple.

Il consiste à constater que lorsqu’on fait passer un courant dans un matériau conducteur, le passage du courant génère un équilibre des charges électroniques qui est différent de l’équilibre des charges électroniques quand il n’y a pas de courant.

Le matériau conducteur passe donc d’un état d’équilibre initial à un état d’équilibre “forcé” quand il est traversé par du courant. Et quand le courant ne le traverse plus, il revient à son état d’équilibre initial.

Eh bien, la polarisation (en termes électriques) est d’une certaine manière le phénomène qui survient entre ces 2 états.

C’est un réarrangement des charges électroniques dans le matériau.

Quand la batterie est sollicitée pour fournir une certaine quantité de courant, elle passe donc d’un état de repos à un état de décharge — ce qui lui vaut de passer par un phénomène de polarisation où tous ses éléments se réarrangent.

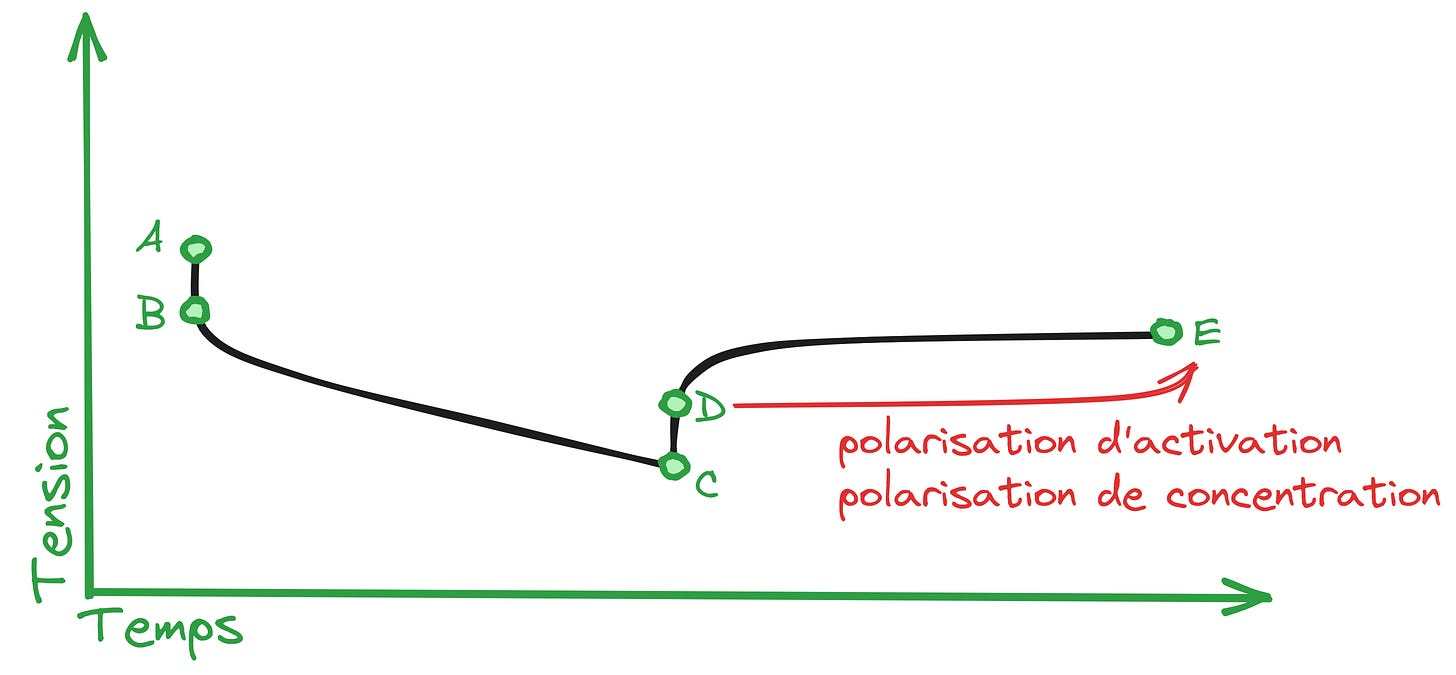

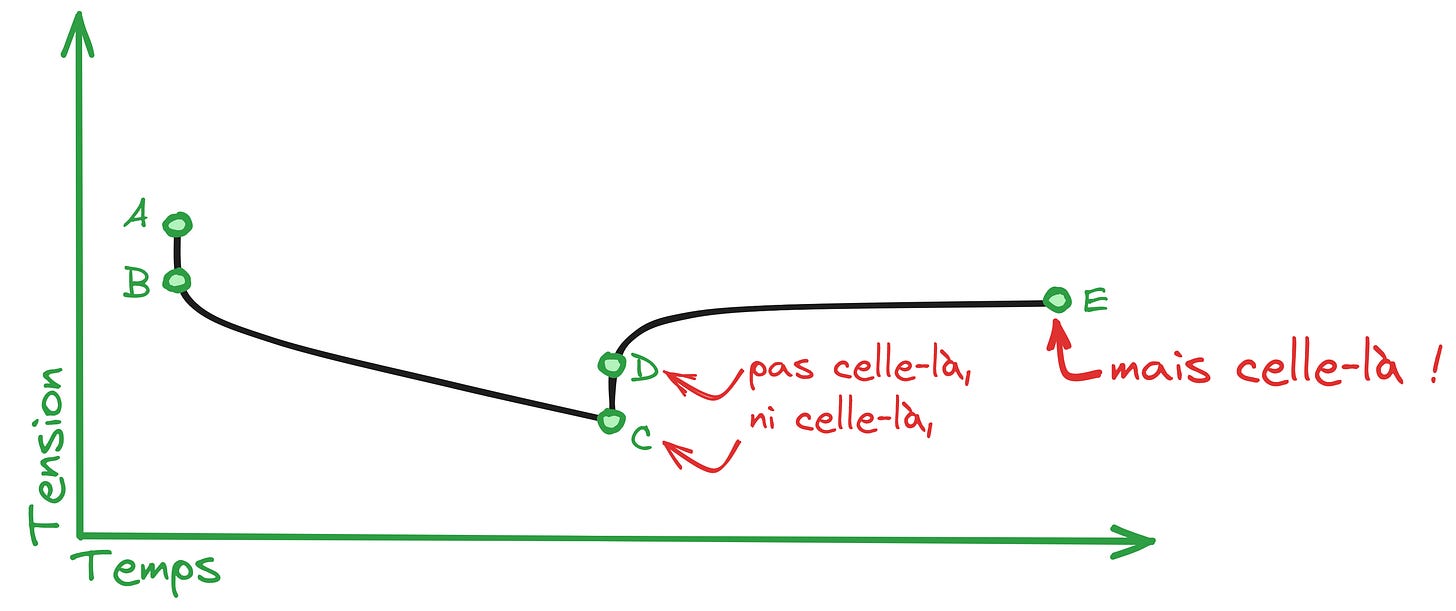

C’est cette polarisation — qu’on décrit comme la polarisation/dépolarisation ohmique — qui génère cette variation brutale de tension entre les points A/B et C/D, pendant laquelle les électrons des électrodes se réarrangent pour passer d’un état de repos à un état forcé.

Et comme par un hasard qui n’en est pas du tout un, la hauteur de la tension que l’on retrouve entre A et B et entre C et D est exactement la même. Car ce ne sont rien d’autres que des phénomènes miroirs.

Quant à ce qui se passe entre le point D et le point E de la courbe de relaxation de notre batterie, c’est aussi une polarisation.

Mais cette fois, c’est une polarisation de 2 types différents :

La polarisation d’activation où on constate des transferts de charge à l’intérieur des molécules de l’électrolyte de notre batterie ;

Et la polarisation de concentration où les matériaux solides de notre batterie réarrangent leur structure.

Voilà qui est intéressant pour expliquer ce phénomène de la relaxation de notre batterie. Mais une fois que l’on a satisfait notre curiosité, est-ce bien utile de savoir ça ?

Il semblerait, oui.

La relaxation est un phénomène déterminant

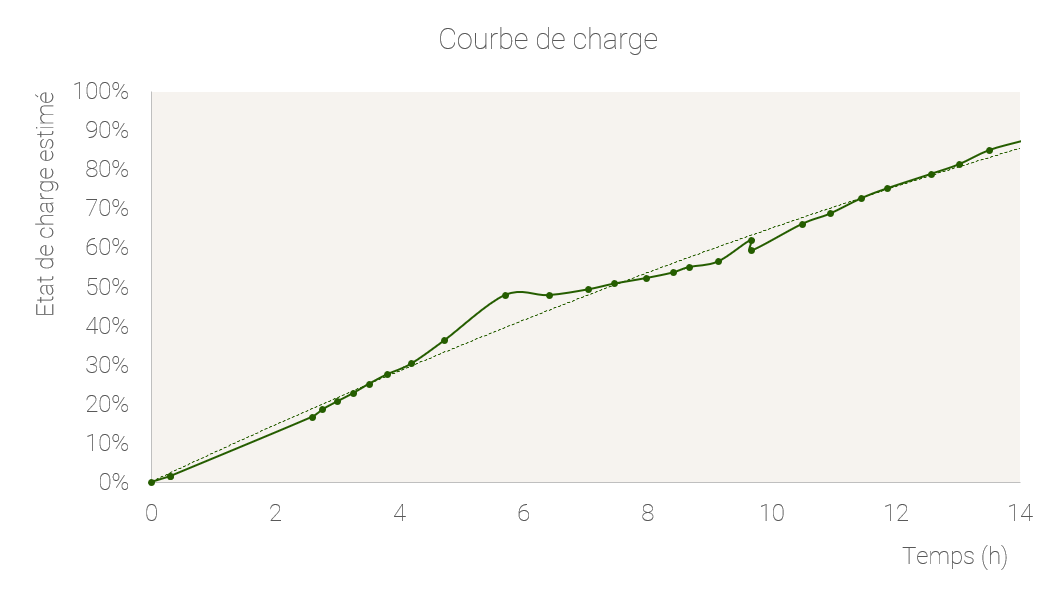

Pour s’en rendre compte, il suffit de se rappeler de la première courbe que j’avais tracée lors de la première charge de notre batterie (pendant laquelle j’avais déjà entraperçu le phénomène de polarisation dont on vient de parler).

Si vous avez bonne mémoire, vous savez que mon premier réflexe a été de tracer l’état de charge (en %) de notre batterie en fonction du temps de charge.

Ce qui m’a permis d’obtenir cette courbe :

Et si vous avez une mémoire exceptionnelle, vous vous souvenez que pour obtenir cette courbe, j’avais d’abord tracé une courbe de la tension aux bornes de notre batterie, puis j’avais traduit cette tension en état de charge grâce à la documentation des cellules de notre batterie.

C’est car à l’époque, je n’avais pas encore découvert le phénomène que j’ai décrit ici.

Maintenant que je le connais, je sais que j’étais dans le faux : la relation que j’ai trouvée qui lie la tension de notre batterie à son état de charge est un peu plus subtile que ce que je pensais.

Car comme nous l’avons vu, la tension aux bornes de notre batterie n’est pas stable immédiatement après avoir été mise en marche. Elle se relaxe, en se polarisant ou en se dépolarisant pendant des heures.

Et manque de chance, la tension qui est utilisée pour estimer l’état de charge d’une batterie, c’est la tension après relaxation.

Autrement dit :

Il ne sert à rien de mesurer la tension de notre batterie immédiatement après l’avoir mise au repos ;

Il est tout aussi inutile de mesurer la tension de notre batterie immédiatement après le saut de tension qui a suivi la mise au repos ;

Il faut plutôt attendre que la tension de la batterie se soit totalement équilibrée et donc que la relaxation ait fini son œuvre.

Dit ainsi, on pourrait imaginer que ça n’est pas si grave.

Car il suffit d’attendre que la relaxation se soit terminée pour mesurer la tension aux bornes de notre batterie, et ainsi estimer son état de charge.

Mais ça serait manquer un détail : la relaxation est un phénomène qui ne se termine que 24h (grossièrement) après le début de la mise en repos d’une batterie.

Or je ne sais pas vous, mais je ne me sens pas d’attendre 24h après la dernière utilisation de ma moto électrique pour connaître précisément son état de charge.

Ce qui amène 2 solutions :

Soit je me résigne à ne pas attendre la fin de la relaxation pour estimer l’état de charge de ma batterie, ce qui m’amène à sous-estimer significativement l’état de charge de ma batterie (une étude parle d’une estimation de 45% après 1h de relaxation pour 49% après 24h de relaxation) ;

Soit j’estime la tension de ma batterie après 24h sans attendre 24h, mais en développant une connaissance suffisante de ma batterie pour connaître sa courbe de relaxation sur le bout de doigts (ce que propose cette même étude).

Évidemment, c’est la 2ème solution qui prévaut.

Autrement dit, je viens de me rajouter un nouveau post-it à la farandole de post-its qui agrémente ma pile de tâches.

Mais c’est pour le mieux. Car grâce à la découverte de ce nouveau mécanisme, la prochaine version du calculateur central de notre groupe motopropulseur gagnera largement en intelligence (ce qui permet d’améliorer les performances).

À ce stade, je pourrais m’arrêter et me contenter de cette compréhension toujours plus fine de notre batterie.

Mais ça serait oublier un dernier détail, plus que prometteur.

L’état de santé, notre figure de proue

Si nous voulons industrialiser notre capacité à réutiliser des modules de batteries à la fin de leur première vie, il y a une étape que nous allons devoir soigner comme il se doit.

Cette étape, c’est le diagnostic des modules de batteries que nous recevrons.

Et pour cause : chaque batterie a vécu une vie qui lui est propre (car c’est son droit le plus fondamental). Mais ça implique que chaque batterie affiche un état de santé différent. Réutiliser un module de batterie exige donc impérieusement de mesurer cet état de santé.

Le problème, c’est que mesurer l’état de santé d’une batterie n’est pas si facile.

Les méthodes les plus utilisées (comme celle de la mesure de la résistance interne de la batterie) ne sont pas si précises que ce qu’on pourrait croire, et elles ne donnent pas une vue si complète de l’état de santé des batteries.

Tandis que les méthodes les plus rigoureuses (comme la méthode de la capacité incrémentale) sont beaucoup moins simples à mettre en œuvre, ce qui leur vaut d’être peu utilisées dans le monde industriel.

Or dans notre cas, l’état de santé de nos batteries est un facteur dimensionnant.

Autant que faire se peut, le diagnostic de l’état de santé de nos modules en fin de première vie doit donc être mené en utilisant des méthodes rigoureuses et complètes. Nous voulons une photographie aussi précise que possible de la qualité de notre batterie.

Eh bien, par un alignement des planètes quasi-miraculeux, il se pourrait que l’étude de la relaxation de nos batteries soit la réponse idéale à notre problème.

Car l’intensité des 3 polarisations ayant lieu lors de la relaxation d’une batterie (polarisation ohmique, d’activation, et de concentration) est directement proportionnelle à l’état de santé de cette même batterie.

En s’y prenant bien, on peut alors estimer l’état de santé de notre batterie beaucoup plus précisément en lisant sa courbe de relaxation qu’en utilisant les autres méthodes traditionnellement utilisées.

En somme, la découverte (qui n’en une que pour nous) que nous venons de faire avec Clément pourrait s’avérer cruciale dans notre aventure.

Elle demandera beaucoup de travail, évidemment.

Mais c’est en continuant notre effort de comprendre toujours plus finement le fonctionnement de notre batterie que nous allons produire l’un des meilleurs groupes motopropulseurs du marché.

Déjà imbattable en termes d’impact environnemental, ce groupe motopropulseur sera aussi imbattable en termes de performances.

Voilà un programme qui me séduit.

Un programme que nous nous efforcerons de parachever, à la sueur de notre front — et grâce à votre aide toujours aussi précieuse.

Bon dimanche !

Julien