Le schéma de branchement de notre preuve de concept

Explications d'un schéma électrique

Temps de lecture : 10 minutes.

Ce rapport hebdomadaire est destiné aux 167 pionniers.

Salut à tous,

Ce mercredi avait lieu la 16ème réunion du Club des Pionniers.

Elle nous a donné l’occasion de désosser la modélisation 3D de notre preuve de concept, et de montrer aux Pionniers présents ce qu’elle va avoir dans les entrailles.

Mais si j’ai voulu dédier la réunion à cette dissection en bonne et due forme, c’est parce que ces dernières semaines, la preuve de concept a évolué à un rythme trop rapide pour nos rapports hebdomadaires.

Tant et si bien qu’aujourd’hui, les petits détails qui ont été passés sous silence par désir de clarté deviennent tsunamis. Ce qui est parfaitement contraire à ma vision du Club des Pionniers, qui est justement censé partager tous ces détails qui font la sève d’une bonne moto.

Cette réunion tombait donc à point nommé.

Et je crois qu’elle a fait son œuvre, puisque ceux qui étaient présents ont maintenant une vision beaucoup plus fine de l’anatomie de notre preuve de concept.

Mais tout le monde n’a pas pu participer à cette réunion.

Et j’ai assez peu envie de laisser de côté ceux qui n’ont pas pu se libérer.

J’ai donc décidé de consacrer un rapport hebdomadaire complet à ce qu’il s’est passé lors de cette 16ème réunion du Club des Pionniers.

Ou plus précisément, j’aimerais vous partager le contenu de la première partie du rassemblement — pendant laquelle j’ai décrypté en détails le schéma de branchement (finalisé) de notre preuve de concept.

Ce rapport hebdomadaire est donc un format hybride.

Considérez-le à la fois comme un compte-rendu extrêmement détaillé de notre dernier rassemblement, et un rapport hebdomadaire consacré à un sujet de la plus haute importance.

Le schéma de branchement de notre preuve de concept

Ça, c’est le schéma de branchement de notre preuve de concept.

C’est un sac de nœuds pour quiconque n’a pas de diplôme ou d’expérience en la matière. C’est donc un sac de nœuds qui m’aurait provoqué quelques nausées il y a quelques mois.

Mais avec l’aide de Juliette (notre stagiaire multitâches) et Jocelyn (l’un d’entre vous), j’ai réussi à y voir un tout petit peu plus clair. Ce qui m’a permis de rattacher ce schéma de branchement à une réalité plus tangible : la réalité d’une vraie moto.

Ou plus précisément, la réalité de ce qui précède une vraie moto : sa modélisation 3D.

Ce que je vous propose ici, c’est donc de tenter de vous partager ce que j’ai pu comprendre de cet entremêlement de traits affreusement droits et saillants. Si bien qu’après la lecture de ces explications, j'espère que l’enchevêtrement de câbles oranges vous semblera presque aussi lisible qu'un texte en police 18.

Ou du moins, c’est ce à quoi j'aspire.

Doux rêve ?

Nous le saurons à la fin de ce rapport hebdomadaire. Car me voilà lancé, je ne peux plus revenir en arrière.

Tout commence avec le branchement de modules de Renault Zoé en fin de première vie, dont l’exploitation est l’idée majeure de notre preuve de concept.

Pour atteindre 150 km d’autonomie en combiné réel, nous en avons besoin de 4.

Nous procédons donc par paires :

2 demi-batteries branchées en parallèle,

composées chacune de 2 modules branchés en série.

Et évidemment, ces demi-batteries emportent avec elles un BMS (“Battery Management System”) qui permet de communiquer avec elles.

Les voici donc, sur le schéma de branchements, mises en surbrillance.

La traduction de ces deux demi-batteries du schéma à la réalité tangible est assez simple.

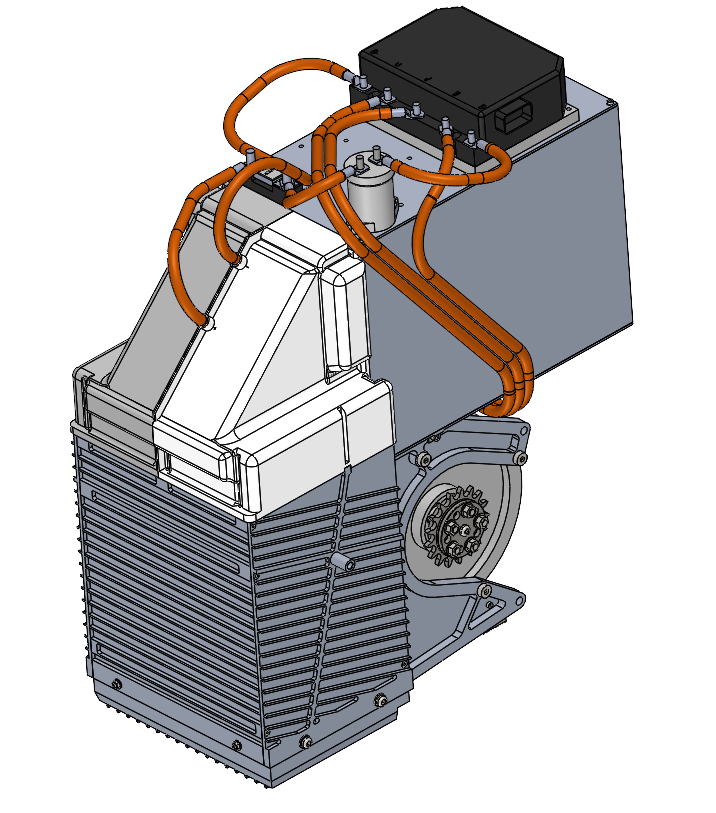

Il suffit de coller 2 modules de batterie, de poser 1 BMS et de brancher tout ça avec des câbles oranges. C’est à peu près tout. Et ça ressemble à ça, sur mon logiciel de 3D (dans mon atelier aussi, mais j’ai oublié de prendre une photo décente) :

La suite consiste à brancher ces 2 demi-batteries en parallèle.

C’est à dire qu’on branche les 2 bornes positives ensemble, ainsi que les 2 bornes négatives qui viennent elles aussi se rejoindre.

Pour ça, j’ai utilisé des connecteurs Anderson (en gris sur la prochaine image), dont l’objectif est de donner un peu d’ordre dans ce fouillis. Et voilà le résultat : 2 demi-batteries qui viennent se rejoindre pour former une batterie de 10 kWh.

Maintenant que nous avons devant nos yeux une batterie fonctionnelle, il ne reste qu’à la mette en branle pour alimenter le moteur de notre preuve de concept.

Car c’est son but, non ?

Dans cette optique, voilà le chemin que parcourt l’électricité :

Il sort par la borne positive de notre batterie, fringuant et tout neuf.

Mais immédiatement, le voilà contraint de traverser un fusible de 400 ampères. Le but de ce fusible consiste à protéger le reste du circuit qui n’est pas censé fonctionner au-delà de 400A d’intensité. Le fusible joue donc son rôle de physionomiste, qui ne laisse entrer que la quantité autorisée de courant.

Après cette rencontre, le courant n’est pas au bout de ses peines. Car il rencontre un autre obstacle : le contacteur général de notre circuit. Un contacteur, c’est un interrupteur contrôlé à distance. Le courant est donc tributaire du bon vouloir de ce contacteur.

Puis vient le tour du contrôleur. Dans son antre, le courant continu de la batterie est ondulé pour devenir un courant alternatif. Puis il est transformé en courant triphasé, afin d’alimenter les 3 phases du moteur.

Car oui, c’est le moment pour le courant de notre batterie de traverser notre moteur. Ici, rien de neuf. Il court dans les bobines du moteur, qui entraînent en rotation le rotor, qui lui-même propulse notre moto. Mais rapidement, le courant sort du moteur et se retrouve à nouveau dans le contrôleur.

Dans le contrôleur, le courant se fait redresser afin de redevenir à nouveau continu. Et les 3 phases fusionnent pour retrouver leur unité monophasée. Le courant, ayant retrouvé sa forme initiale, peut alors sortir du contrôleur etterminer son voyage.

En effet, le moment est venu de revenir au bercail via la borne négative de notre batterie, afin de se reposer jusqu’à la prochaine recharge.

Derrière ce récit simplificateur mais presque fidèle, se cache en réalité un schéma électrique. Le voilà, agrémenté d’une ligne bleue retraçant le parcours que le courant vient de couvrir devant nos yeux.

Sur ce schéma, vous pouvez retrouver tous les éléments que j’ai cités :

Le fusible (symbolisé par un simple rectangle talonné de l’écriture de sa capacité - 400 A) ;

Le contacteur principal (symbolisé par un interrupteur ouvert, dont la fermeture est contrôlée par une sorte de rectangle noir et blanc via un trait pointillé) ;

Le contrôleur avec son entrée B+ (l’arrivée du courant depuis le pôle positif de la batterie) et sa sortie B- (le départ du courant vers le pôle négatif de la batterie) ;

Et les 3 fils (U, V, W) qui séparent le contrôleur et le moteur.

Dans la réalité concrète que nous expérimentons tous les jours, ce schéma se matérialise comme sur l’image suivante.

Vous pouvez y retrouver le contrôleur (le boitier noir), le contacteur principal (la sorte de champignon gris), le fusible 400A (noyé sous les fil, on le distingue sur son porte-fusible noir), et tous les câbles qui relient tout ça.

À ce stade, nous avons donc un bloc motopropulseur fonctionnel.

Le problème, c'est qu'il est encore un peu bête.

Car voilà, il n’est piloté que par un simple contacteur principal qui s’ouvre ou se ferme si le contrôleur se sent en danger. C’est nécessaire pour assurer la santé de notre circuit, mais c’est largement insuffisant pour aboutir à une moto électrique à l'intelligence décente.

Il reste donc à ajouter un peu plus d’intelligence à ce circuit.

Accrochez-vous, nous n’en sommes qu’à la moitié

À ce stade, je réalise que je n’en suis qu’à la moitié de mon explication.

Or ce rapport hebdomadaire est déjà bien assez long. Je vous propose donc de le couper ici, pour le rendre aussi digeste que possible.

Je le reprendrai dimanche prochain, afin de laisser le temps à ceux qui découvrent le fonctionnement électrique de notre preuve de concept de bien digérer toutes ces informations.

Il me semble que ça ne sera pas du luxe.

Car ce que je vous raconte ici, j’ai mis des mois à le saisir. Je me dis donc que 2 rapports hebdomadaires ne seront pas de trop !

Je vous retrouve donc le week-end prochain pour finir ce drôle de format hybride.

Mais d’ici là, j’attends vos questions — si vous en avez — en commentaires de ce rapport hebdomadaire.

Ce sera l’occasion de discuter de ces premières explications vulgarisatrices du fonctionnement de notre bloc motopropulseur. D’autant qu’il est possible que j’aie simplifié outre mesure en certains endroits, ou mal expliqué certains autres mécanismes.

Je vous attends donc comme tous les dimanches, sur le Club des Pionniers :

Bon dimanche,

Julien

P.S. : Pour ceux qui souhaitent jeter un œil au traditionnel bilan du mois écoulé, j’ai tout de même publié un compte-rendu dans la section “Réunions des Pionniers” de la plateforme.

Vous pouvez y accéder ici :