Temps de lecture : 12 minutes.

Ce rapport hebdomadaire est destiné aux 104 pionniers.

Salut à tous,

J’ai une excellente nouvelle à vous annoncer.

La semaine dernière, je vous ai annoncé qu’on ne pourrait pas recharger notre moto électrique à 100% en une heure. Je disais que nous ne pourrions la recharger de toute sa capacité utile qu’en 1h50.

La bonne nouvelle, c’est que ce chiffre n’a pas changé.

Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ?

Car ce chiffre reposait sur ma première estimation de l’autonomie en usage combiné réel, qu’on pouvait garantir avec notre batterie de 9,52 kWh. Et le problème de cette estimation, c’est qu’elle manquait de précision :

Elle reposait en effet sur des hypothèses fortes (j’avais parié que le moteur pouvait régénérer 20% d’autonomie lors du freinage régénératif, alors qu’on verra à la fin de ce rapport que ce chiffre n’est que de 8%) ;

Nous ne connaissions pas les caractéristiques précises du moteur que nous allions utiliser, ce qui nous empêchait de bien évaluer les courbes caractéristiques de couple et de rendement du moteur ;

Et le seul indice qui faisait croire que cette estimation n’était pas dans les nuages, c’est qu’elle prévoyait assez bien l’autonomie en usage combiné réel de la Zero S 14.4 (environ 150 km).

Autrement dit, quand j’annonçais qu’on pouvait garantir 150 km d’autonomie avec notre batterie de 9,52 kWh de capacité utile, je le faisais au doigt mouillé.

Mais par chance, cette estimation n’était pas si aberrante.

Car maintenant que nous savons que nous allons utiliser le moteur de la Renault Twizy, et que j’ai accès à ses caractéristiques techniques (que je vais présenter), je peux vous l’annoncer : notre moto électrique aura bien une autonomie en combiné de 150 km.

Et non content de vous annoncer ça, je peux aussi vous annoncer que cette autonomie sera garantie avec des performances supérieures à celles de la Yamaha MT-03 entre 0 et 120 km/h, dans un usage normal.

Pas mal pour une équivalente 125, vous ne trouvez pas ?

(Rappelons que la MT-03 est annoncée à 31 kW, soit quasiment la puissance maximale autorisée pour le permis A2 : autrement dit, notre équivalente 125 serait une moto A2.)

Mais avant de se réjouir, je vous propose de vous raconter tout le cheminement qui m’a amené à ces conclusions. Et à la fin, vous aurez aussi accès à la version 2 de mon outil d’estimation de l’autonomie des motos électriques.

Les courbes caractéristiques du moteur de la Twizy

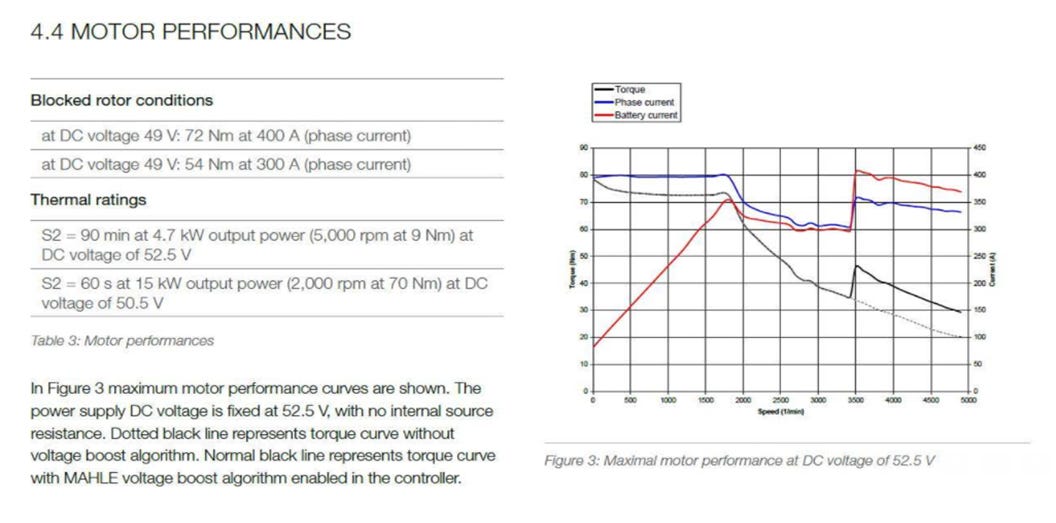

Deux courbes m’intéressent concernant le moteur que va m’envoyer Mahle.

La première, c’est la courbe caractéristique du couple moteur en fonction du régime.

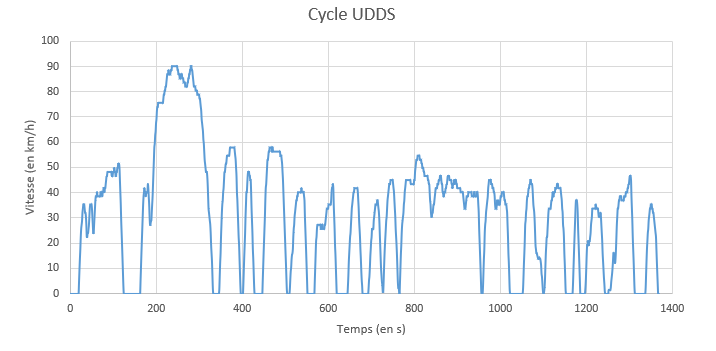

Car dans mon outil d’estimation de l’autonomie, je ne fais pas les choses au hasard. Je fais subir à notre moto un cycle d’essai UDDS qui l’oblige à rouler pendant plus de 20 minutes en suivant ce profil de vitesse :

Mon calcul consiste donc à associer à chaque point de ce profil de vitesse une valeur de couple à fournir par le moteur (obtenue à partir du calcul des 3 efforts résistifs — force aérodynamique, résistance au roulement et force d'accélération) pour un certain régime.

Mais après ça, il faut bien que je m’assure que mon moteur est capable de fournir ce couple à chaque instant.

La courbe caractéristique du couple est donc hautement nécessaire pour mon calcul.

Et comme Mahle fait bien les choses, ils m’ont déjà envoyé la documentation du moteur. Parmi laquelle on peut trouver la courbe caractéristique de couple suivante :

Vous noterez que deux puissances sont annoncées :

une puissance de 4,7 kW pendant 90 minutes à la suite (ce qui, vraiment, est une mesure que je ne comprendrai jamais),

et une puissance de 15 kW tenable pendant 60 secondes consécutives.

Autrement dit, la puissance nominale de ce moteur est certainement aux alentours de 10 kW.

Car pour rappel, quand on tente de décrire ce qu’est la puissance nominale du moteur d’un véhicule électrique, tout le monde bafouille. On n’arrive pas trop à se mettre d’accord sur comment mesurer cette valeur de puissance nominale.

Quoi qu’il en soit, on peut être sûr d’une chose : cette valeur de puissance nominale (celle qui fait foi, et qui nous permet d’avoir un chiffre comparable à ce qu’on aurait sur un moteur thermique) se situe entre 4,7 kW et 15 kW.

Donc disons 10 kW.

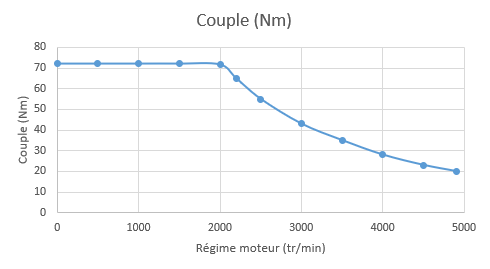

Pour le bien de mon outil d’estimation, j’ai alors simplifié la courbe caractéristique de couple (pour éviter les ondulations bizarres dont elle nous gratifie). Et voilà la courbe que mon outil calcule une fois qu’on entre les données du moteur de la Twizy :

Voilà une bonne chose de faite.

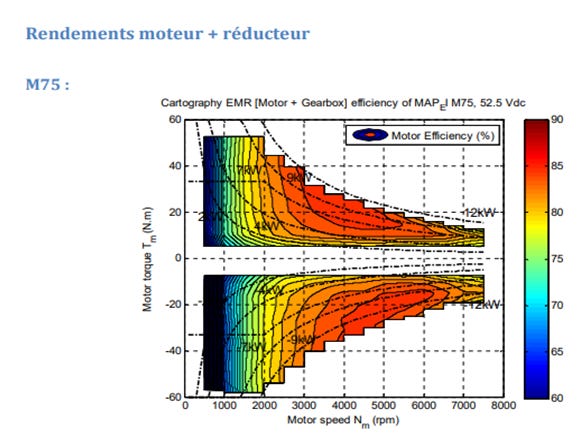

Mais cette bonne chose n’est pas suffisante. Car une courbe caractéristique de couple ne vaut rien dans un calculateur d’autonomie si elle n’est pas associée à une carte du rendement du moteur.

Et pour cause : c’est cette carte du rendement qui donne la puissance consommée en chaque point de fonctionnement du moteur. Sans elle, on est incapable de prévoir précisément combien il consommera, et l’autonomie qu’on calcule ne peut pas être fiable.

C’était le cas dans mon premier outil d’estimation de l’autonomie.

Ce n’est plus le cas dans sa deuxième version. Car Laurent — l’un d’entre vous — a trouvé l’évolution du rendement du moteur de la Zoé :

Enfin pour être précis, il a trouvé l’évolution du rendement de l’ensemble moteur + réducteur de la Twizy version 2012. Le rendement qu’on peut y voir est donc doublement sous-estimé :

Il faut en effet lui retirer les pertes mécaniques dues à l’engrenage du réducteur ;

Et parier que depuis 2012, le moteur fourni par Mahle a gagné quelques points de rendement.

J’ai donc retracé cette carte de rendement en version actuelle, en l’ajustant pour qu’elle ressemble à ce à quoi on peut s’attendre.

Elle n’est pas parfaite, mais elle ressemble maintenant aux cartes de rendement que j’avais trouvées dans mes recherches sur les moteurs à induction. J’imagine donc que je ne suis pas si loin de la réalité.

Ainsi, grâce à ces deux courbes caractéristiques, voilà à quoi ressemble mon nouvel outil d’estimation de l’autonomie :

D’abord, il regarde à chaque seconde la vitesse que lui demande d’atteindre le cycle d’essai UDDS que nous avons vu plus haut.

Il calcule ensuite le couple que le moteur devra fournir (ainsi que le régime moteur) pour atteindre cette vitesse à partir des données suivantes :

la masse de la moto et du motard,

l’aérodynamique,

la nature des pneus,

le rayon de la roue arrière,

le rapport de transmission,

et les pertes mécaniques dans la transmission.

L’outil vérifie alors que le moteur est bien capable de fournir ce couple à ce régime donné. Si oui, il donne le feu vert, et sinon, il bride la moto.

C’est à ce moment qu’on vient calculer la puissance que la batterie doit délivrer pour que le moteur fournisse le couple désiré. On le fait grâce à la carte du rendement moteur qu’on a trouvée, et on ajoute toutes les pertes de puissance qui se trouvent entre la batterie et le moteur.

Et paf, on obtient l’autonomie de notre moto sans freinage régénératif.

Le verdict est immédiat.

Sans freinage régénératif, notre moto devra rouler pendant 140 km en usage combiné pour consommer 9,52 kWh d’électricité. Autrement dit, mon outil estime que son autonomie en combiné est de 140 km sans régénération.

Problème : on compte bien installer le freinage régénératif sur notre moto.

Notre moteur peut en effet servir de génératrice d’électricité quand il n’est pas alimenté, comme une éolienne portative. Ça serait trop dommage de s’en passer, car ce freinage régénératif permettra sans doute d’allonger l’autonomie de notre moto.

Question : de combien ?

Merci au chef de Renault

Pour connaître l’énergie récupérée lors du freinage régénératif que nous offre notre moteur électrique, il faut rassembler plusieurs ingrédients.

Le premier ingrédient, c’est d’identifier toutes les phases de décélération.

Dans notre cycle UDDS, c’est assez simple. D’ailleurs, on peut observer que l’intérêt de ce cycle repose dans sa fréquence assez généreuse en accélérations et en décélérations, ce qui est bien plus représentatif de la réalité que les autres cycles.

Le deuxième ingrédient, c’est de se rappeler que lorsqu’on décélère, le freinage (qu’il soit moteur ou directement par les freins) n’est pas le seul responsable de la perte de vitesse.

Il y a aussi les frottements de l’air et du sol.

Le deuxième ingrédient consiste donc à identifier à chaque décélération la responsabilité des frottements de l’air et du sol dans la perte de vitesse de la moto.

De cette manière, on procède à une simple soustraction : la décélération due au freinage est le résultat de la soustraction de la décélération totale par la décélération due aux frottements de l’air et du sol.

Ce qui nous amène au dernier ingrédient, qui consiste à évaluer la décélération que peut permettre un frein moteur.

Et c’est cet ingrédient que je n’avais pas jusqu’à présent.

Parce qu’aussi étonnant que ça puisse paraître, cette information est introuvable sur internet : j’ai été incapable de dénicher de combien on décélère quand on utilise le frein moteur d’une moto.

D’autant qu’ici, les choses se compliquent.

Car on doit choisir si on veut simuler le frein moteur d’une moto thermique avec notre moto électrique pour ne pas choquer le motard, ou si on veut tirer parti au maximum du frein moteur de notre moto.

Et puis — par une chance sublime — il y a eu cet appel en visioconférence.

Celui dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines, où je me suis retrouvé avec l’un des grands pontes de l’ingénierie de chez Renault. Au détour de la conversation, il m’a libéré : la décélération d’un frein moteur thermique est entre 0,5 et 0,7 m/s².

Et sans trop décontenancer le motard, on peut monter à 1 m/s² de frein moteur.

Dès que j’ai entendu ça, j’ai laissé l’information dans un coin de ma mémoire parcellaire. Et aujourd’hui, j’ai pu la réutiliser.

Car j’ai tous les ingrédients nécessaires pour connaître l’autonomie régénérée par le frein moteur de notre moto. Il suffit en effet de prendre les 3 ingrédients énoncés précédemment, les assaisonner avec les différents rendements qu’on connaît, et on obtient le résultat.

152 km.

On peut rouler 152 km sur notre moto électrique équivalente 125, en usage combiné réel et avec un frein moteur régénératif de 1 m/s². Autrement dit, le freinage régénératif permet de récupérer 8% d’autonomie.

Résumons

La version 2 de mon outil de l’estimation de l’autonomie de notre moto est la dernière version avant la fabrication de notre preuve de concept.

Son objectif était de vérifier une dernière fois qu’avec nos 200 kg de moto et nos 9,52 kWh de capacité utile, nous pouvions bien garantir 150 km.

Ça semble être en bonne voie.

Mais seule l’utilisation réelle de notre preuve de concept de moto électrique sera le vrai discriminant de l’autonomie que nous serons capable de fournir.

En attendant, cet outil de l’estimation de l’autonomie me rassure. Et j’ai ajouté une fonctionnalité qui permet de brider la vitesse maximale, pour avoir un début d’idée de ce que serait l’autonomie de notre moto en conditions plus douces.

Le verdict m’a fait sourire quand j’ai appris qu’on pourrait garantir 286 km d’autonomie à Paris.

Vous pouvez retrouver cet outil en cliquant ici, si vous voulez tester d’autres motos électriques. Ou mieux, si vous voulez vous amuser à comprendre les hiéroglyphes des calculs que j’ai mis à l’intérieur.

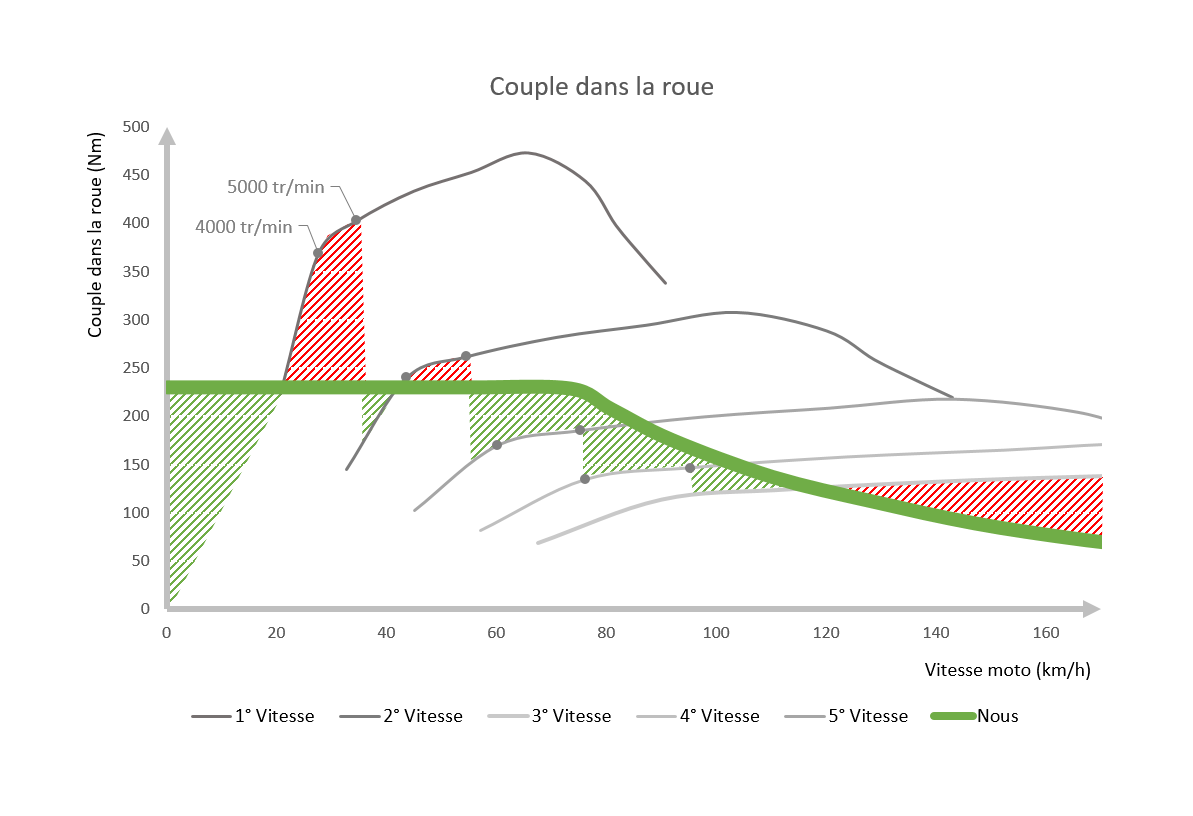

Et pour le plaisir, voilà une comparaison du couple dans la roue de notre moto et celui de la MT-03 lorsqu’on passe les rapports dès qu’on atteint 5 000 tr/min :

Les hachures vertes montrent les zones où notre moto est plus performante, et les hachures rouges montrent les zones où c’est la MT-03 qui prend le dessus. Je ne sais pas vous, mais je trouve que notre 125 s’en sortira avec les honneurs !

Bon dimanche,

Julien